Les collectivités publiques (Etat, région, département, communes) mettent régulièrement en place des Partenariats Public-Privé également appelés PPP.

Les collectivités publiques (Etat, région, département, communes) mettent régulièrement en place des Partenariats Public-Privé également appelés PPP.

Le principe est de confier à une société privée la réalisation d’un équipement et/ou d’un service que la collectivité pourrait assurer elle même mais qu’elle préfère déléguer.

Les raisons de la délégation dans le cadre d’un PPP peuvent être multiples:

- La collectivité pense qu’un opérateur privé aura plus de flexibilité,

- Le montant d’investissement est très élevé, et que la collectivité ne veut pas ou ne peut pas assurer seule le financement,

- L’équipement ou le service à réaliser demande des compétences techniques que la collectivité n’a pas,

- Et souvent un mélange des raisons précédentes et d’autres…

Plusieurs formes de PPP existent, que vous utilisez régulièrement:

- L’eau du robinet est distribuée par la SAUR: cette société dispose des compétences pour bien gérer un réseau d’eau, sait mobiliser des agents rapidement pour intervenir sur une fuite du réseau ou pour réaliser un nouveau branchement.

- Le ramassage des bacs de poubelle est assuré par SUEZ.

- Oya Vendée Hélicoptère assure des vols commerciaux normaux et propose des tours de l’Ile. C’est une activité 100% commerciale. Mais ils travaillent également en PPP quand ils assurent les évacuations sanitaires, l’acheminement du courrier ou le transport des Islais au tarif insulaire. Personne n’imagine que la mairie va acheter son propre hélicoptère et embaucher des pilotes!

De nombreux exemples sont des succès. Ainsi, les stations de sport d’hiver réalisent souvent leur réseau de remonte pente et de téléphérique en PPP.

En ce qui nous concerne, nous voyons deux projets pour lesquels un PPP a tout son sens: la piscine et la réhabilitation du quartier des usines.

La piscine

Pour la piscine, en construire une belle coûte autour de 4 millions d’euros (ou plus de 10 millions d’euros pour un multicomplexe aquatique comme la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie).

Pour la piscine, en construire une belle coûte autour de 4 millions d’euros (ou plus de 10 millions d’euros pour un multicomplexe aquatique comme la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie).

Cela représente 6 ans d’entretien de nos routes! Et les frais d’exploitation annuels sont autour de 10 à 15% du montant investi.

Une société privée pourrait être intéressée pour construire et exploiter une grande piscine. On peut penser à un centre de vacances, qui n’utiliserait sa piscine que pendant les vacances scolaires. Ou à un opérateur touristique, qui ne facturerait des entrées que pendant la saison touristique et les weekends de forte affluence. Mais ces sociétés ont des objectifs de rentabilité et ce fonctionnement saisonnier ne suffira pas à rembourser leur investissement.

Mais si la commune signe un contrat de PPP avec cette société en lui garantissant des revenus complémentaires en période creuse, alors cela peut permettre de donner au projet une rentabilité suffisante pour la convaincre d’investir.

Pour un centre de vacances, cela peut être en réservant la piscine en matinée les jours de semaine hors vacances scolaires pour que nos écoles l’utilisent. Et en subventionnant les tarifs d’entrée des Islais les après midi et les weekends hors vacances scolaires. Pendant les vacances cette piscine serait réservée au centre de vacances.

Pour un opérateur touristique, cela serait également en réservant la piscine en matinée hors vacances pour nos enfants, et en subventionnant les tarifs d’entrée des Islais, mais cette fois y compris en saison.

Le quartier des usines

Prenons l’exemple du bâtiment de la SPAY. Nous proposerons des schémas d’aménagement et consulterons les Islais qui valideront.

Nous pourrions arriver:

- à la construction de logements à l’étage,

- de commerces au rez de chaussée,

- avec des salles pour les association et un auditorium sur le côté.

Un PPP pourra être signé avec une société qui aura en charge d’investir pour réaliser les travaux. Elle gérera le bâtiment pendant une durée à définir d’un commun accord dans le cahier des charges.

La municipalité financera l’investissement ou payera un loyer pour les salles d’associations et l’auditorium. La société louera les logements et les commerces pour rembourser son investissement.

Le cahier des charges définira le montant des loyers. En laissant les loyers libres, le contrat avec la société pourrait être court (25 ou 30 ans?).

Mais nous voulons une part importante de loyers contrôlés comme logements sociaux. La durée du contrat sera plus longue (40 ans, voire plus) car la société doit rentabiliser son investissement.

C’est comme pour une concession d’autoroute. Durant toute la durée du contrat, la mairie reste propriétaire des bâtiments, et à l’issue, elle a le choix entre les reprendre ou les redonner en gestion.

La chenille processionnaire devient un véritable fléau sur l’Ile d’Yeu. Les papillons éclosent en été et pondent leurs œufs sur les aiguilles des pins. Environ un mois ou un mois et demi après la ponte, les œufs éclosent et donnent vie à des larves, minuscules au début (quelques millimètres), qui muent à plusieurs reprises pour devenir des chenilles.

La chenille processionnaire devient un véritable fléau sur l’Ile d’Yeu. Les papillons éclosent en été et pondent leurs œufs sur les aiguilles des pins. Environ un mois ou un mois et demi après la ponte, les œufs éclosent et donnent vie à des larves, minuscules au début (quelques millimètres), qui muent à plusieurs reprises pour devenir des chenilles.

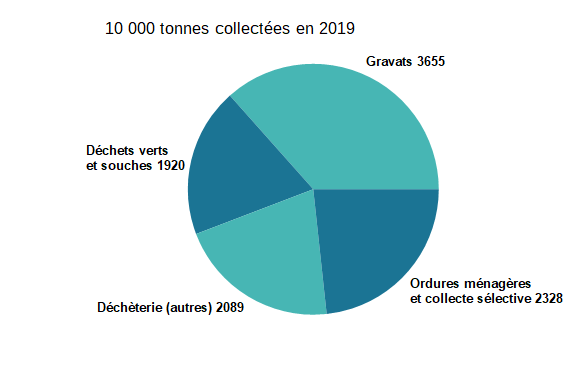

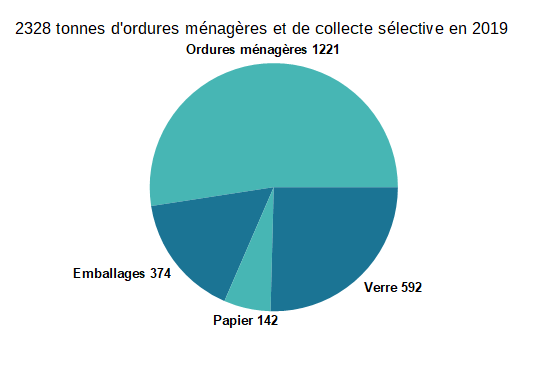

Combien produisons nous de déchets?

Combien produisons nous de déchets?

Le camping municipal se situe entre mer et marais à 1,8 km de Port Joinville. C’est le seul camping de l’Ile. Sa superficie totale est de 2.5 hectares.

Le camping municipal se situe entre mer et marais à 1,8 km de Port Joinville. C’est le seul camping de l’Ile. Sa superficie totale est de 2.5 hectares.